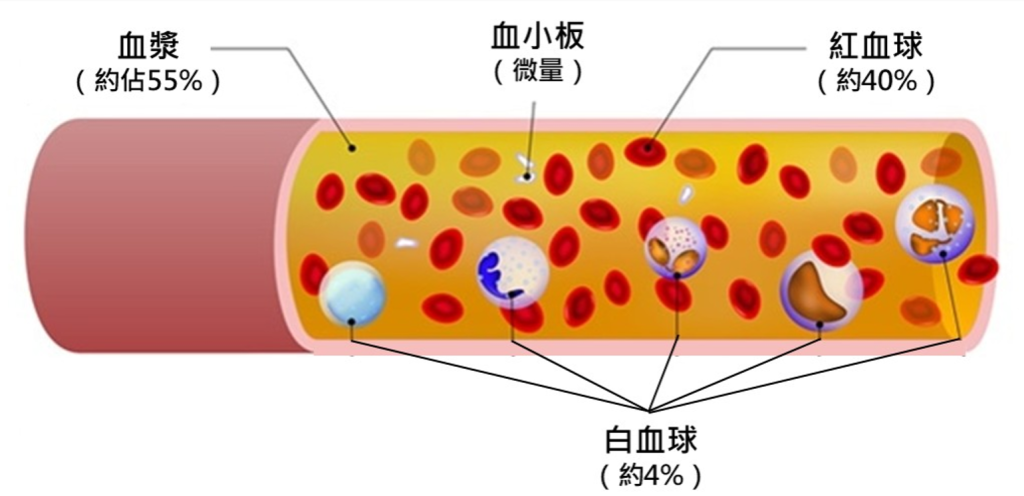

血液是身體不可或缺的部分,負責運送養分、氧氣及代謝廢物,同時也是免疫系統的重要成員。血液的成份包括紅血球、白血球、血小板、血漿等。血漿內也有不同的蛋白質,例如抗體、荷爾蒙、白蛋白、酵素,還有電解質和養份等。本文拆解化驗報吿中有關血液的指標。

血液的成份(圖片來源:Designua / Shutterstock)

紅血球、白血球和血小板是從骨隨製造出來的。它們透過血液傳送到身體不同部位發揮作用,最終由脾臟和肝臟分解及再回收,提供原材料製造新的血球。因此,患骨髓或脾臟疾病人士很大機會出現血球指數異常的情況。另外,癌症患者或因使用化療及電療,或因癌細胞擴散至骨骼,而導致血球指數異常。

(註:由於每一間化驗所的參考範圍(reference range)不同,下文所顯示之參考值只供讀者初步了解各項指標。而「參考範圍」亦不等於「正常範圍」。詳情可參閱「解讀化驗報告(一)基礎知識」一文。)

紅血球(Red blood cells,RBC)

紅血球是血液裏重要的成份,紅血球中的血紅素(Haemoglobin,Hb)負責將氧氣由肺部輸送到身體各個器官。血容比(Haematocrit,HCT)是紅血球在血液中所佔體積的百分比,血容比越高代表血液的帶氧能力越強。以上三者均反應血液帶氧能力的高低。要特別留意的是,紅血球數量、血紅素水平和血容比會因應各人的身體狀況(如月經週期、運動量)影響。故此,紅血球數值略高或略低於參考範圍,未必代表有健康問題,建議與醫生討論以獲得更準確的評估。以下是正常成年人的相關指標,只供參考:

| 指標 | 參考值 | |

| 成年男性 | 成年女性 | |

| 紅血球 (RBC) | 4.0 – 5.9 × 1012/L | 3.8 – 5.2 × 1012/L |

| 血紅素 (Hb) | 13.5 – 17.5 g/dL | 12.0 – 15.5 g/dL |

| 血容比 (HCT) | 41 – 50% | 36 – 48% |

但是,如果以上三個指標均低於參考值範圍,代表可能有貧血風險。貧血泛指因紅血球或血紅素不足而導致血液帶氧能力低的病理狀態,通常伴隨着氣促、暈眩、經常感到虛弱、無力等徵狀。貧血可由不同的成因引致,例如:

- 缺鐵性貧血:鐵質是組成血紅素的重要成份。在日常飲食中攝取不足鐵質,或鐵質因失血而流失,均會減少血紅素和紅血球的製造,導致貧血。

- 維他命缺乏性:人體需要維他命 B9 (即葉酸)和 B12 製造紅血球。日常飲食中攝取不夠這些維他命便有機會引致貧血。

- 溶血性貧血:例如葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症(G6PD 缺乏症,又稱蠶豆症)患者在接觸或服用一些特定的刺激物(如蠶豆)後,大量紅血球會受到破壞,導致急性貧血。

- 失血性貧血:因意外、手術或內出血等各種情況失血,令血液中帶氧的紅血球數量減少。

- 鐮刀型貧血:正常的紅血球是呈雙凹圓盤狀,壽命為約120日。鐮刀型貧血者的紅血球因遺傳或基因突變而變成鐮刀型,減少紅血球的帶氧能力和令紅血球的壽命縮短至 10 – 20 天。

- 紅血球生成素(EPO)缺乏症:成年人因腎臟功能衰退而減少EPO的分泌。低EPO水平減少對骨髓的刺激,令紅血球製造數量下降。

如此可見,缺鐵只是貧血其中一個可能的原因,而貧血的症狀亦很籠統。市民勿因出現懷疑貧血症狀而自行服用鐵丸,應該尋求醫生評估,對症下藥。

如果以上三個指標均高於參考值範圍,意味血液中的紅血球和血紅素比正常成年人高。通常在低血氧的情況下,身體會嘗試製造更多運輸氧氣的紅血球,提升血液的帶氧能力。如果化驗結果顯示三個指標都處於高水平,而同時有頭痛、暈眩、氣促、經常感到疲倦(尤其在進行中等至強度運動後),可能是處於脫水的狀態(導致上述三種物質的濃度提升),或有心肺功能的異常的風險(可能由慢性阻塞性肺病、心臟病、長期吸煙導致)。建議進行更詳細的身體檢查及尋求專業的醫療意見。

白血球(White blood cells,WBC)

白血球是身體中免疫系統的重要一員,它作為免疫系統中最後一道屏障,確保身體正常且健康地運作。不同的白血球在血液和組織中各施其職,下列常見的白血球種類和作用:

- 淋巴細胞(Lymphocyte,包括B細胞和T細胞):對曾入侵身體的病原體產生免疫記憶,負責識別和清除身體內的病原體、殺死癌細胞、製造抗體等工作

- 顆粒球(Granulocyte,包括嗜鹼性球(Basophil)、嗜酸性球(Eosinophil)、嗜中性球(Neutrophil)等):負責分泌顆粒以消化不同病原體;嗜酸性球亦會促進過敏反應如哮喘、濕疹和藥物敏感

- 單核白血球(Monocyte):能轉變成巨噬細胞(Macrophage)負責吞噬入侵的病原體例如病毒和細菌,及樹突狀細胞(Dendritic cell)向免疫系統的其他細胞展示抗原以增強免疫反應

- 肥大細胞(Mast cell):經激活後能釋放促炎性細胞因子(proinflammatory cytokines),吸引更多免疫細胞前往受感染的身體部位

一般成年人的白血球數量為 4.2 – 9.6 × 109/L。當白血球數量不尋常地高時,很大機會代表身體受到病原體(如細菌、病毒、毒素)入侵和攻擊。徵狀可能包括發燒、身體疲勞、肌肉痠痛、喉嚨痛、呼吸短促等。身體發炎、有創傷、或過敏反應時,白血球水平亦有機會上升。

相反,若白血球數量遠低於參考值水平,可能代表免疫系統疾病、愛滋病毒感染或其他毛病。

血小板(Blood platelets)

血小板是血液中多數呈不規則形狀的胞質小塊,主要與纖維蛋白(fibrin)一起堵塞有血液流動的傷口,防止過度出血。血小板的參考值範圍是 150 – 450 x 109/L,若血小板過高或過低,則有機會有血小板增多症(Thrombocytosis)或血小板減少症(Thrombocytopenia):

| 血小板水平 | 徵狀 | 常見成因 | |

| 血小板減少症(Thrombocytopenia) | <150 x 109/L | 碰撞時容易出現瘀傷,傷口有機會不斷流血 | 免疫系統疾病、肝病、脾臟問題、病毒感染、藥物(如抗生素、抗腦癇藥)、營養(尤其維他命 B9 和 B12)不足等等 |

| 血小板增多症(Thrombocytosis) | >450 x 109/L | 有機會在血液中結成固體硬塊,造成栓塞。血液不能抵達栓塞位置後的器官,器官長期缺血下機能會衰退,甚至壞死 | 感染、創傷、失血過多、缺鐵性貧血、溶血性貧血、類風濕關節炎、炎症性腸病等等 |

抗體(Antibody)

抗體是身體中對抗病原體的「Y」型蛋白質,可獨立或與白血球一起引發免疫反應。抗體一般是病原體入侵身體後,淋巴 B 細胞建立免疫記憶,在分化成為漿細胞(plasma cell)時大量製造,對抗病原體,減少它們入侵細胞和組織的機會。現代醫學技術昌明,透過注射血清或疫苗,也可直接或間接獲得抗體的保護。

抗體對病原體上的抗原(antigen)具專一性(即每種抗體一般只能對一種抗原產生免疫反應)。而抗體的數量會隨着病原體入侵、病情、血清注射、疫苗接種等情況而有所變動。一般而言,若某一抗體水平高,代表人體對相應病原體的抵禦能力亦相對高,再短時間內應該不會感染由該病原體引致的疾病。

我應該進行血液測試嗎?

市民宜先與醫生商討才進行測試,以避免不必要的身體檢查、所涉及的風險和成本、因錯誤解讀醫療報告而引發不必要的擔憂和進一步檢查。

醫生或會建議以下人士進行全血細胞指數測試:

- 懷疑血球相關疾病疾病(例如貧血、愛滋病等),如因市民的症狀有異常

- 三高、心血管疾病、呼吸系統疾病、腎病、消化系統疾病、免疫系統疾病、癌症患者,可以用作監察長期疾病的併發症

- 正在服用某些可能會影響全血細胞指數及功能的藥物,以避免或監察藥物副作用

- 具其他有損全血功能的風險因素,如長期吸煙、飲酒、服用保健品或中藥

- 因為急症入院,急需找出病因以及其影響

在進行血液化驗時,需留意不同化驗所或實驗室可能採用不同的檢測技術,導致結果與參考值範圍略有差異,解讀報告時請以該實驗室的參考範圍為準。若對報告結果有疑問,可考慮到其他化驗所進行比對,並定期接受身體檢查,以持續追蹤血液成份的趨勢。如有需要,應諮詢醫生或相關醫療專業人員,以獲得更準確的解讀與建議。

參考資料:

- Audrea T et al. Essential laboratory tests for medical education. Academic Pathology. 2022. Available at https://doi.org/10.1016/j.acpath.2022.100046

- Billett HH. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259/

- Testing.com

作者︰註冊藥劑師

最後更新日期:2025 年 10 月