現今資訊科技發達,市民的健康知識水平持續上升,在社會中逐漸形成「病向淺中醫」的風氣。我們會因應自身的工作要求、身體發出的警號、個人及家族病史來做不同類型的身體檢測,以篩查、診斷或監察疾病。進行詳細身體檢查或驗血後,也能從「HA Go」、「醫健通」應用程式或醫生手上獲得自己的檢查報告。我們又可以如何詮釋自己或親友的化驗報告呢?本系列「解讀化驗報告」將介紹化驗報告中一些重要的元素,以及為大家分析一些於報吿中常見的指標和參數。

化驗和檢查報告主要會顯示兩種檢測結果:

- 第一種是定性分析 (qualitative analysis),例如尿液中是否含有葡萄糖(urine glucose)、血液中是否含有人類免疫缺乏病毒(HIV)等,結果以陽性(+)或陰性(−)表示;

- 第二種是定量分析 (quantitative analysis),例如血糖水平(blood glucose)、膽紅素濃度(bilirubin)等,通常以數值表示,並配合提供的參考值範圍進行對比,以判斷身體狀況是否異常。

這兩種分析結果皆有不同的詮釋方法及誤差,因此一般沒有專業醫療知識的市民宜小心閲讀報吿,不應過度詮釋,引致不必要的擔憂。

定性分析

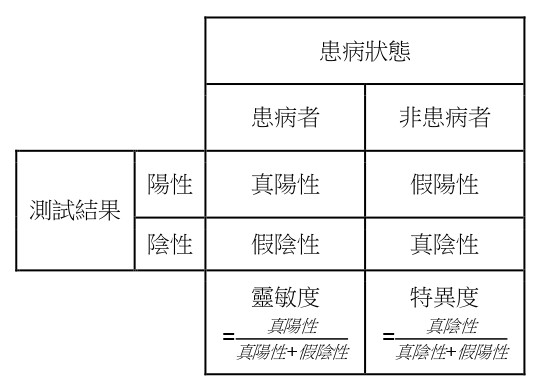

首先,定性分析不一定得出準確結果,因為每個測試都並不是完全靈敏和特異的。靈敏度(Sensitivity)是描述該測試能正確地辨識患病者的能力,而特異性(Specificity)是描述該測試能正確地辨識非患病者的能力。一個理想的測試應該能完全正確地以陽性結果來辨別患病者,以及以陰性結果來辨別非患病者,即靈敏度和特異性均達到 100%,但實際上難以研發完美的檢測方法,所以如果兩者均高於 80% – 90% 的話,整體準確度亦不俗。

例如,所有患病者和三成非患病者在該測試中獲得陽性結果。那麼,該測試是非常靈敏,但並不特異,該三成取得陽性結果的非患病者可被稱為「假陽性(false positive)」。相反,所有非患病者和三成患病者在該測試中獲得陰性結果。那麼,該測試是非常特異,但並不靈敏,該三成取得陰性結果的患病者可被稱為「假陰性(false negative)」。假陽性令原本沒有病的人以為自己身體出現問題,憂心忡忡;假陰性令原本有病的人放下戒心,甚至延誤適切治療。故此,從上述的例子可見,帶病的人不一定會在檢測中呈陽性,沒有帶病的人也不一定會在檢測中呈陰性。

儘管化驗所和市面上的快速測試套裝一般均使用高靈敏度和高特異度的測試,基於檢測本身不能夠做到 100% 準確,而且檢測過程有不同因素增加結果的不確定性(如採集樣本過程不當和樣本處理不當),我們不能盡信所有的測試結果。快速測試方便和相對可負擔,但相對化驗所的檢測一般準確度較低,影響結果可信性的人為因素亦較多,因此市民只可當快速測試的結果為初步參考,不能單憑快速測試的結果當作確實診斷患上某疾病。若短時間內重複測試得出「陽性」或不同結果,應向醫護人員尋求專業意見。

定量分析

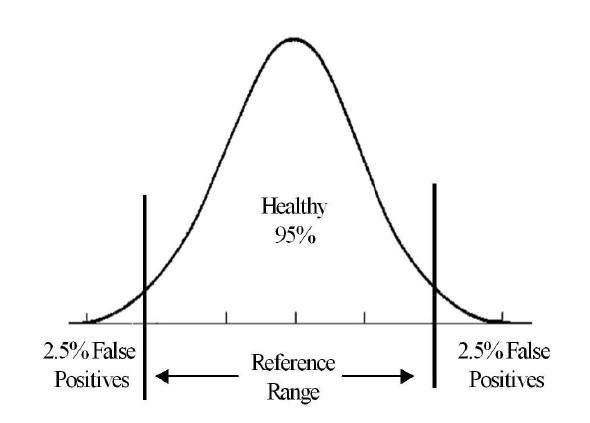

其次,定量分析中的數值結果即使超出參考值範圍(reference range),亦未必代表你確診任何病患,或身體出現大問題,毋須太過憂慮。因為參考值範圍是描述常態分佈 (normal distribution) 中 95% 結果的範圍,剩餘的 5% 較邊緣或「極端」的結果不代表你的身體不正常。

常態分佈及參考值範圍

圖片來源:http://ucsdlabmed.wikidot.com/chapter-1

以血壓為例,正常人的上壓應低於 120 mm Hg、下壓應低於 80 mm Hg。即使你的血壓是(上壓)130/(下壓)82 mm Hg,亦不一定代表你有高血壓的問題。因為血壓會受性別、種族、情緒、身體狀況(如妊娠、疾病、壓力、服用的藥物等)影響,也會隨年齡和測試前的運動強度而有所變化。而且,根據本港醫務衞生局基層醫療處的指引,一般高血壓的指標是上壓等於或大於 140 mm Hg、或者下壓等於或大於 90 mm Hg。故此,若你的血壓長期維持於(上壓)130 /(下壓)82 mm Hg,你的血壓只是稍高,可多加注意日常生活作息和飲食習慣,毋須過度憂慮。(詳見「解讀化驗報告(二)三高指數」一文)

另外,不同化驗所或醫護人員對同一項指標所採用的化驗方法亦有所不同。以檢測血糖水平為例,各化驗所可能採用不同品牌的血糖測試機或血糖試紙,或化驗的步驟有所不同,令測試所得出的血糖水平會有些微差異。即使化驗報吿出自同一實驗室,每個化驗方法亦並非完全準確。值得一提的是,不同實驗室所採用的參考值範圍(reference range)和量度單位未必一致,例如血液尿素水平可以 mmol/L 和 mg/dL 表達。故此,在比較不同化驗結果時,應小心核對所對應的單位。

此外,我們不可單靠報吿中單一指標來斷定我們是否患上某一疾病。例如甲狀腺激素(thyroxine)水平超出參考數值,並不代表一定患上甲亢(體內有過量的甲狀腺激素的症狀)。要診斷患上甲亢,除了參考甲狀腺激素的水平外,亦要參考其他甲狀腺功能相關的指標(如促甲狀腺激素,TSH),以及這些指標過往的趨勢如何(可以是平穩、持續上升、持續下降、或起伏不定)。同時間,醫生亦需要評估市民有沒有甲亢的臨床症狀、為甲狀腺激素水平異常找出其他可能的原因(鑑別診斷)、要醫療影像等證據支持(如超聲波),才可斷定身體有甲狀腺問題。所以,當我們看到診斷報吿有所懷疑時,我們應尋求醫護人員的專業意見。

進行檢驗的考量

身體檢查的項目數量絕非愈多愈好。每一項檢測均涉及風險(如抽血和照腸鏡等入侵性的程序會增加感染風險)和成本(如金錢、時間)。下列進行檢驗前的考量:

- 患病風險因素:風險低,未必需要檢驗;風險高,可能需要更高階的檢驗方法

- 檢驗之用途和有效性:該檢驗方法有多準確判斷某一種身體狀況?

- 檢驗之程序、風險和成本:檢驗過程之前和之後有什麼需要注意?檢驗過程多長?有甚麼風險(副作用和併發症)?費用多少?

- 由誰人做檢測、撰寫報告、解釋結果:是否都由專業和與該範疇相關的醫護人員進行?

- 得出結果的後續、再檢測的時間:如果結果顯示「有異常」,需要進一步檢驗其他項目嗎?如果「無異常」,不代表一直都不會患病,那麼隔多久需要再檢驗呢?

比方說,一個生活習慣良好(均衡飲食、恆常運動、不煙不酒)、家族史沒有長期疾病的三十歲青年人,有需要做詳盡的全身檢查,「由頭照到落腳」嗎?又比方說,一個生活習慣七十歲婦人做了骨質密度檢查後,有醫護人員向她講解報告,有醫生診斷她確診骨質疏鬆以及解釋可選擇的治療方案嗎?

建議市民做檢驗之前諮詢家庭醫生,評估自身的風險和身體狀況,是否需要和適合進行各項檢驗。及後亦可請家庭醫生解讀報告結果,商討接下來需要跟進的進一步檢驗、治療、或再需要檢驗的時間間距。

延伸閱讀:

- 新東台 NTEC Channel。HA Go 病人自理篇 – 驗血報告。取自 https://www.youtube.com/watch?v=uKB7BEZAkPw。

- 醫健通 Electronic Health Record Sharing System。醫健通 eHealth App 添加及查閱血壓紀錄 Add and view Blood Pressure records。取自 https://www.youtube.com/watch?v=dY6ILQzjkBc&list=PLVHZGxYgzlTPv83cWdwiAbqIjJf6AZ-dQ&index=14。

- 醫務衞生局。教育資源——長者篇之健康評估的迷思。2024年。取自 https://www.healthbureau.gov.hk/phcc/rfs/tc_chi/pdf_viewer.html?rfs=EducationalResources&file=OlderAdults_TipsOnHealthAssessmentForTheElderly。

- 衞生處長者健康服務。健康檢查。2025年。取自 https://www.elderly.gov.hk/tc_chi/healthy_ageing/healthy_living/health_check.html。

- 消費者委員會。長者體檢計劃項目非愈多愈好 事前應諮詢醫生意見。2019年。取自 https://www.consumer.org.hk/tc/article/512-elderly-health-check-service。

- 消費者委員會。【長者體檢懶人包】揀選計劃4部曲 勿抱「大件夾抵食」心態。2021年。取自 https://www.consumer.org.hk/tc/shopping-guide/tips/2021-tips-senior-body-check。

- 消費者委員會。體檢計劃項目多籮籮 該如何選擇?。2023年。取自 https://www.consumer.org.hk/tc/article/559-body-check-plans/559-body-check-plans-study-overview。

- 消費者委員會。體檢服務若欠專業 隨時虛驚一場兼破財。2025年。取自 https://www.consumer.org.hk/tc/article/580-body-check-complaints/580-body-check-complaints-case。

資料來源:

- O’Kane MJ, Lopez B. Explaining laboratory test results to patients: what the clinician needs to know. BMJ. 2015;351:h5552.

- Testing.com. How Reliable is Laboratory Testing? 2021. Available at https://www.testing.com/articles/laboratory-test-reliability/.

作者︰註冊藥劑師

最後更新日期:2025 年 7 月