現代人生活節奏急速,加上缺乏運動和均衡飲食,這些不良的生活習慣會使大家容易有「三高」(即高血壓、高血糖、高血脂)的問題,而且很多時候都是沒有症狀和不適的。當我們看到自己或親友的化驗報告,應如何詮釋這些與「三高」有關的參數?這些數據背後又反應了甚麼身體的狀況和健康風險?本文將與大家逐一探討。

高血壓

當心臟收縮時,血液會泵入動脈,並對動脈血管壁造成壓力,這便是血壓。人體需要維持正常的血壓,才能將氧氣和營養輸送到身體各部位和組織細胞。血壓可分為上壓(收縮壓)和下壓(舒張壓)。血壓計或身體檢查報吿中「120 / 80」的讀數,代表你的上壓為 120 mm Hg(毫米汞柱),下壓則為 80 mm Hg。血壓會隨住年齡、測試前的運動強度(如量度血壓前曾進行中等至劇烈運動,則會令血壓提高)、身體狀況(如妊娠、疾病、情緒、壓力、服用的藥物等)、情緒等因素影響。持續高血壓會增加心臟病、中風、腎病、眼疾、性功能障礙等風險。

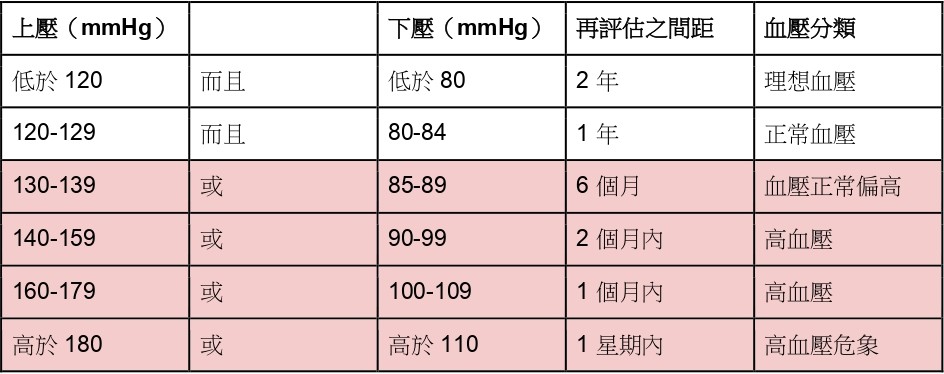

以下表格列出一般成年人的血壓及其相應的血壓分類:

參考資料:醫務衞生局基層醫療署之參考概覽 – 高血壓的護理(2021)

要留意的是,因為血壓容易受身體狀況和環境影響,我們不能單靠一次血壓讀數來斷定自己或親友是否患有高血壓。量度血壓前休息至少 5 分鐘 , 30 分鐘前不可做運動、吸煙、進食、飲用含咖啡因的飲料(例如茶、咖啡、能量飲品)。量度血壓時,應保持坐姿端正(坐直、雙腳平放於地面、舒適地靠著椅背而坐)、確保手臂承托於和心臟同一水平的位置,並使用經認證的上臂式電子血壓計,以合尺寸的袖帶包捲手臂。若重複量度血壓,兩次量度必須相差至少 1 分鐘。約兩次血壓相差超過 5 mmHg,則需要量度第三次,並取其平均值。詳細關於量血壓的技巧,可參考文末「延伸閲讀」部份。 如果血壓讀數持續偏高(看上表),應主動尋求醫生評估及治療,不應自行購買及服用降血壓藥。血壓讀數愈高,危險愈大,更應該盡早求醫。如果血壓讀數未到「高血壓危象」,但伴隨高血壓及其併發症相關症狀,如頭痛、暈眩、視加模糊、心口痛、呼吸困難、半邊身麻痺等,宜立即求醫。

除了高血壓外,有些人會低血壓。一般而言,上壓低於 90 mmHg 或者 下壓低於 60 mmHg 便視為低血壓。撇除因藥物或疾病引致低血壓外,一般成年人量度出血壓較低,但沒有伴隨任何症狀(如暈眩、四肢乏力、步履不穩、視力模糊),是沒有問題的。但若低血壓的情況出現在長者、正在服血壓藥人士或長期病患者,宜盡早求醫。

量血壓的時候,要留意上壓、下壓和脈搏。脈搏能反映心跳。在靜止狀態下,正常的脈搏是每分鐘 60-100 下。如果脈搏超出這個範圍,有機會是心律不正,需要及早尋求醫生作進一步評估和檢查(如心電圖)。

高血糖

血糖是指血液中的葡萄糖水平,是糖尿病檢測的重要指標。人需要進食碳水化合物和透過新陳代謝維持體內血糖水平,細胞才有能量運作,支援各種身體機能。然而,持續高血糖會引致糖尿病,影響心血管、腎臟、神經功能,嚴重者可能會有眼疾,容易有感染、傷口難以癒合、骨質疏鬆等問題。

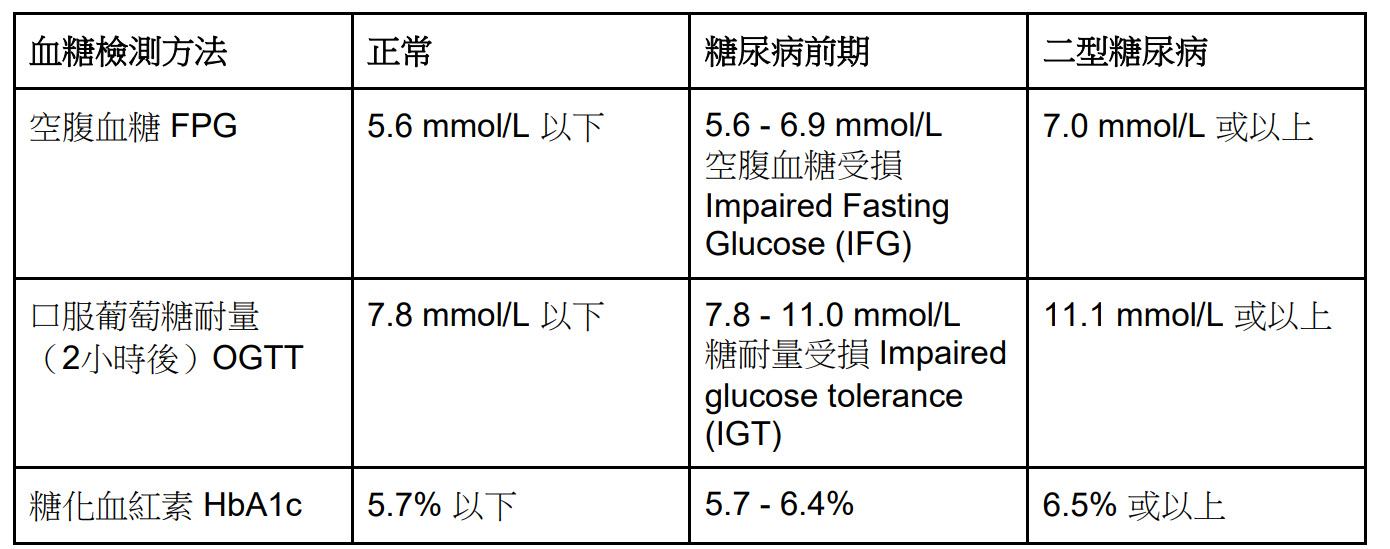

以下表格列出一般成年人的血糖指數分類:

參考資料:美國糖尿病協會(American Diabetes Association)之糖尿病臨床照護指引(2025)

註:不同實驗室的數值分界可能會有偏差

血糖水平會隨時間、進食、運動等因素而變化,因此以上三種血糖檢測方法有不同意義:

- 空腹血糖 (fasting plasma glucose) 指空腹至少 8 小時後量度的血糖水平,通常在早上量。由於長時間沒有進食,此時的血糖應該是一整天中最低的。

- 口服葡萄糖耐量(2 小時後)(oral glucose tolerance test) 嚴格來說是指在空腹 8 小時後飲下含 75 克糖的液體,測量 2 小時後的血糖。在非診所的場景(如家中),一般市民可理解為餐後 2 小時的血糖,而「餐後」指的是由進食第一口開始計 2 小時,而非進食完畢才計時。由於剛剛進食,且給予足夠時間讓身體消化和吸收碳水化合物中的糖份,此時的血糖會比空腹血糖和每日平均血糖值高。

- 糖化血紅素又稱糖化血紅蛋白 (Hemoglobin A1c),指紅血球中的血色素含糖的百分比。紅血球是血液中的其中一種血球細胞,而血色素(血紅蛋白)是紅血球中的一種蛋白質,會與葡萄糖結合。紅血球的壽命大約是三個月,因此糖化血紅素常被理解為過去兩至三個月的平均血糖。 由此可見,糖化血紅素不會受即時因素如飲食和運動影響,能更準確反映過去一段時間的血糖控制。儘管如此,糖化血紅素在溶血反應、血液流失、血紅素病、G6PD 缺乏症(蠶豆症)、缺鐡性貧血等患者的準確度會較低,這些人需要用另外兩種血糖檢測方法才能診斷和監察糖尿病。

正如血壓,由於血糖容易受不同因素影響,除非隨機血糖在 11.1 mmol/L 或以上並同時出現高血糖的症狀(如呼吸快而深、噁心、嘔吐、劇渴、多尿、神智不清),否則應該看兩個指標(例如同時量度空腹血糖和糖化血紅素,或在兩個時間點量度血糖),才能斷定患上糖尿病。

除了高血糖外,市民尤其正在用降血糖藥的患者需要留意低血糖的症狀。血糖值在 3.9 mmol/L 以下為之低血糖,輕則心跳加速、饑餓、暈眩、震顫、冒冷汗、視力模糊,重則不省人事。飲食定時、服藥定時、運動前後確保身體有足夠能量和糖份,都能避免低血糖出現。

現時市面上不乏不同品牌的連續葡萄糖監測裝置(Continuous Glucose Monitoring,簡稱 CGM)。CGM透過貼在皮膚上的感應器來持續監測組織液的葡萄糖水平,並在流動裝置(如智能手機)中顯示。值得一提的是,組織液的葡萄糖水平可反映血糖水平,但由於感應器的讀數來源來自組織液而非血液,因此其讀數有機會如血糖不同,而組織液葡萄糖相對血糖變化約延遲 5-15 分鐘。與傳統的血糖測試機(俗稱「篤手指」)不同,CGM可以紀錄多次的葡萄糖數據,以及顯示葡萄糖水平的變化。有些先進型號在監測組織液葡萄糖時,若使用者的葡萄糖水平過高或過低,會發出警報,以提示使用者可能需要注射胰島素或注意糖粉的攝取量。

高血脂

血脂是指我們血液中的脂肪含量,化驗報吿中的總膽固醇(Total Cholesterol)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、非高密度脂蛋白膽固醇(Non-HDL-C )及三酸甘油脂(Triglyceride)等指標來反映體內血脂水平。值得一提的是,並非所有血脂都對我們的身體帶來負面影響。故此,我們應小心閲讀化驗報吿中各項代表血脂的指標。

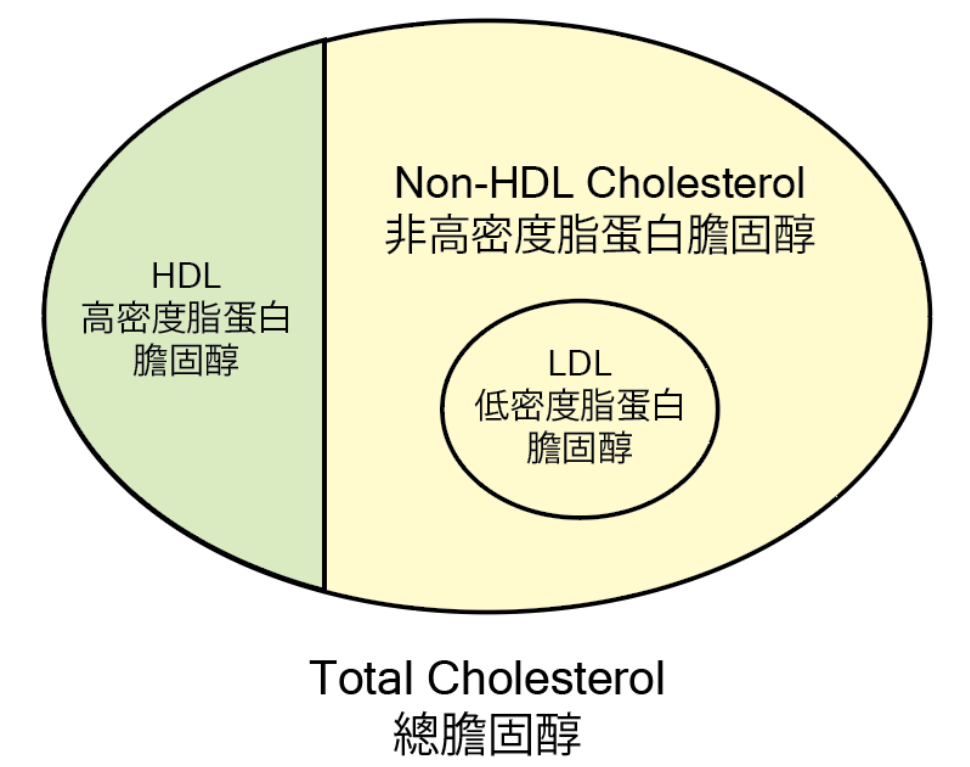

圖1:膽固醇的分類

人體中大約八成的膽固醇都是由身體(主要是肝臟)自行製造的,只有大約兩成是從飲食中攝取。膽固醇在人體發揮不少作用,包括製造細胞膜、荷爾蒙、膽汁酸等等。簡單來說,膽固醇可以細分為高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)和非高密度脂蛋白膽固醇(Non-HDL-C)(詳見圖1)。它們的總和便是總膽固醇(Total Cholesterol)。

HDL-C 被認為是血液中的「好膽固醇」,因為它會攜同血液中的膽固醇進入肝臟進行新陳代謝,或排出體外,從而減低心臟病發和中風的風險。HDL-C 以外的膽固醇便是非高密度脂蛋白膽固醇(Non-HDL-C)。低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)作為非高密度脂蛋白膽固醇其中一員,一般被認為是血液中的「壞膽固醇」,因為LDL-C 容易在血管中堆積,形成斑塊(plaque)並硬化。如情況嚴重,甚至會使血管堵塞。若心臟冠狀動脈被斑塊堵塞,則會有患上心臟病的風險;若頸動脈被斑塊堵塞,則會有中風風險,兩種疾病在嚴重的情況下皆會導致死亡。現時預防及治療心血管疾病的目標主要是看眾多血脂指標中的壞膽固醇LDL-C。

除了剛才提及的膽固醇外,三酸甘油脂也是構成血脂的一部份。與膽固醇不同的是,三酸甘油脂主要由日常飲食中攝取,並會在皮下組織和身體各處積聚,是我們身體中主要的脂肪來源,亦是能量來源。當血液中三酸甘油脂的水平提升,有機會增加患上冠狀動脈病和胰臟炎的風險。此外,不同的長期疾病(例如糖尿病、腎病、肝硬化)和藥物也會使三酸甘油脂水平上升,所以我們要小心分析報吿中的三酸甘油脂水平。

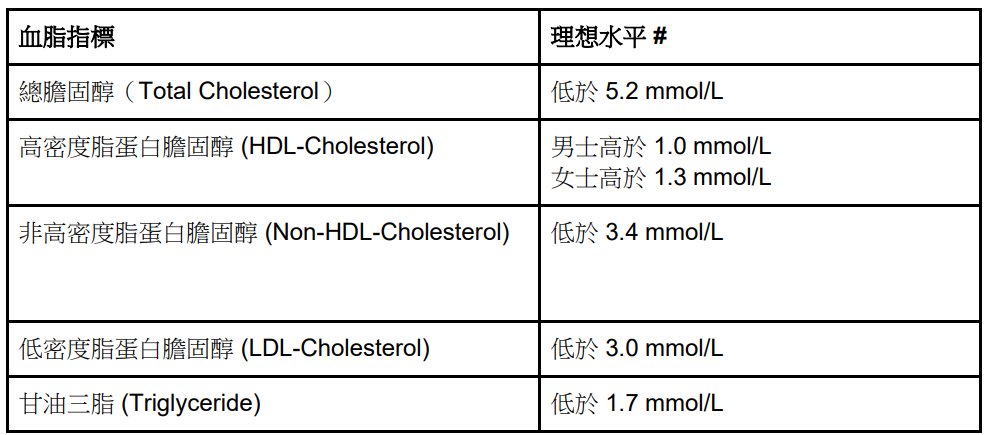

以下為一般成年人中,不同類型血脂的參考值:

參考資料:歐洲心臟病學會(European Society of Cardiology)及歐洲動脈粥樣硬化學會(European Atherosclerosis Society)聯合發表之高血脂管理指引(2019)

參考資料:歐洲心臟病學會(European Society of Cardiology)及歐洲動脈粥樣硬化學會(European Atherosclerosis Society)聯合發表之高血脂管理指引(2019)

註:不同實驗室的數值分界可能會有偏差

# 或會因人而異

需要強調的是,以上的「理想水平」是因人而異的,尤其是低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 和非高密度膽固醇 (Non-HDL-C)。心血管疾病風險愈高(例如肥胖、缺乏運動、吸煙、高血壓、高血糖、冠心病家族史、甚至已知冠心病或中風),目標 LDL-C 水平愈低(例如低於 1.4 mmol/L),以預防心血管事件發生,或再次患病。

結語

要有效預防和控制「三高」,除了定期進行身體檢查,及早發現和治療之外,更重要的是培養一個健康的生活模式,例如維持均衡飲食:盡量多攝取五穀類食物和蔬果,同時減少攝取加工食品和含有反式脂肪或飽和脂肪的食物;每周維持進行 150 分鐘的中等強度有氧運動也能減低血糖和血脂水平,以及相關併發症的風險。一般健康沒有確診三高人士,每兩至三年檢查三高指標便可。若對於自己或親友在化驗報吿中有關「三高」的指標有疑問,請向醫護人員尋求專業的意見。

控制三高不能只關注數值達標,更需要從根本改變生活習慣性與建立預防觀念雙管齊下,才能真正遠離三高威脅,達到長期的健康維護。

三高篩查:

醫務衞生局 慢性疾病共同治理先導計劃

https://www.primaryhealthcare.gov.hk/cdcc/tc/index.html

沙田地區康健站 – 慢性疾病共同治理先導計劃 簡介會登記﹕

https://forms.gle/qCgaHoppgdMZBnbG8

延伸閲讀:

- 醫務衞生局。成年高血壓患者在基層醫療的護理(病友篇)。2022年。取自https://www.healthbureau.gov.hk/phcc/rfs/tc_chi/pdf_viewer.html?rfs=EducationalResources&file=HypertensionCare_HongKongReferenceFrameworkForHypertension

CareForAdultsInPrimaryCareSettings 。 - 醫務衞生局。成年糖尿病患者在基層醫療的護理(病友篇)。2022年。取自 https://www.healthbureau.gov.hk/phcc/rfs/tc_chi/pdf_viewer.html?rfs=EducationalResources&file=DiabetesCare_HongKongReferenceFrameworkForDiabetesCareFor

AdultsInPrimaryCareSettings 。 - 衞生防護中心。膽固醇。2024年。取自

https://www.chp.gov.hk/files/her/exnnutp036_tc.pdf。 - 香港兒童醫院內分泌及糖尿組及兒童糖尿協會。連續葡萄糖監測裝置。2023年。取自https://www31.ha.org.hk/hkch/Pages/Patients/Services/Endocrinology/docs/06/Continuous%20

Glucose%20Monitoring%20System%20-%20A%20Guide%20for%20Beginners_CHI_ENG.pdf。

參考資料:

- Health Bureau. Hong Kong Reference Framework for Hypertension Care for Adults in Primary Care Settings. 2021. Available at https://www.healthbureau.gov.hk/pho/rfs/english/reference_framework/hypertension_care.html.

- Health Bureau. Hong Kong Reference Framework – Diabetes Care for Adults in Primary Care Settings. 2023. Available at https://www.healthbureau.gov.hk/pho/rfs/english/reference_framework/diabetes_care.html.

- American Diabetes Association Professional Practice Committee; 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care 1 January 2025; 48 (Supplement_1): S27–S49.

- International Diabetes Federation. Continuous Glucose Monitoring (CGM). n.d.. Available at https://idf.org/about-diabetes/continuous-glucose-monitoring/.

- Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188.

作者︰註冊藥劑師

最後更新日期:2025 年 7 月